- 田舎移住地の候補が決まったがその後どうすればいいか分からない

- 移住希望したい場所の空き家、家付きなどの物件、補助金のことなどよく分からない

- 移住先の生の情報が知りたい

- 実際に現地を詳しく知りたいのに、遠くて現地視察が出来ない

- 移住したいけど問い合わせ方法が分からない

などの疑問や悩みに私が実際に移住地候補を選び、シミュレーションします。

そして順をおって調べながら分かりやすく説明します。

私は24歳で婿養子となり山奥の田舎へ嫁いで20年以上の月日が経ちました。

現在も親、妻子の大家族で暮らしています。

私の場合は、田舎の妻の実家に嫁ぐのが前提での移住でした。

いきなり田舎に引っ越すことになりましたが

当時は若造だった私は、何も田舎のことを知らずに苦労しました。

長年、私が田舎で暮らしてきた経験から

最初にこれを知っておくだけでも移住するのに有利になる情報を

経験者の立場からお伝えします。

尚、本記事では最初から順を追ってパソコン、スマホ初心者の方でも分かりやすいように説明します。

もし可能であれば、メモを取ることをおススメします。

移住希望地を詳しく調べてみる

まずは移住希望地の候補を都道府県別で決めておきましょう。

いくつか絞れたら、それぞれの移住地について詳しく調べていきます。

まだ、移住地の候補が絞れていない方はこちらを参照に希望地をいくつか絞ってみてください。

それでは次の項目から順番に詳しく説明していきます。

移住希望地の調べ方

まず、調べ方としてはインターネットを利用して移住地を調べます。

といっても、移住を考えてる方の多くはネット検索で情報を得ていると思います。

本記事では、様々な視点から情報を得る方法を説明します。

なので、まだこれは試していないという方法があるかもしれません。

ここでつかうネット検索とはGoogle検索を用いて検索することを前提に説明していきます。

まずは、ネット検索で『希望する都道府県␣(スペースキー)移住』と入力して検索。

※市町村まで決まっている方は「都道府県市町村名␣(スペースキー)移住』と入力して検索。

すると、色んな検索結果が表示されます。

『交流』『サポート』『ポータル』などの言葉が入ったサイトを選んでみましょう。

ほとんどが県と市町村が連携して運営している公式サイトです。(例外もあります。広告サイトなど)

そこで移住地に関する様々な情報が得られるでしょう。

では、実際に私が移住希望地ランキングでも三年連続1位だった

長野県を例に検索してシミュレーションして説明します。

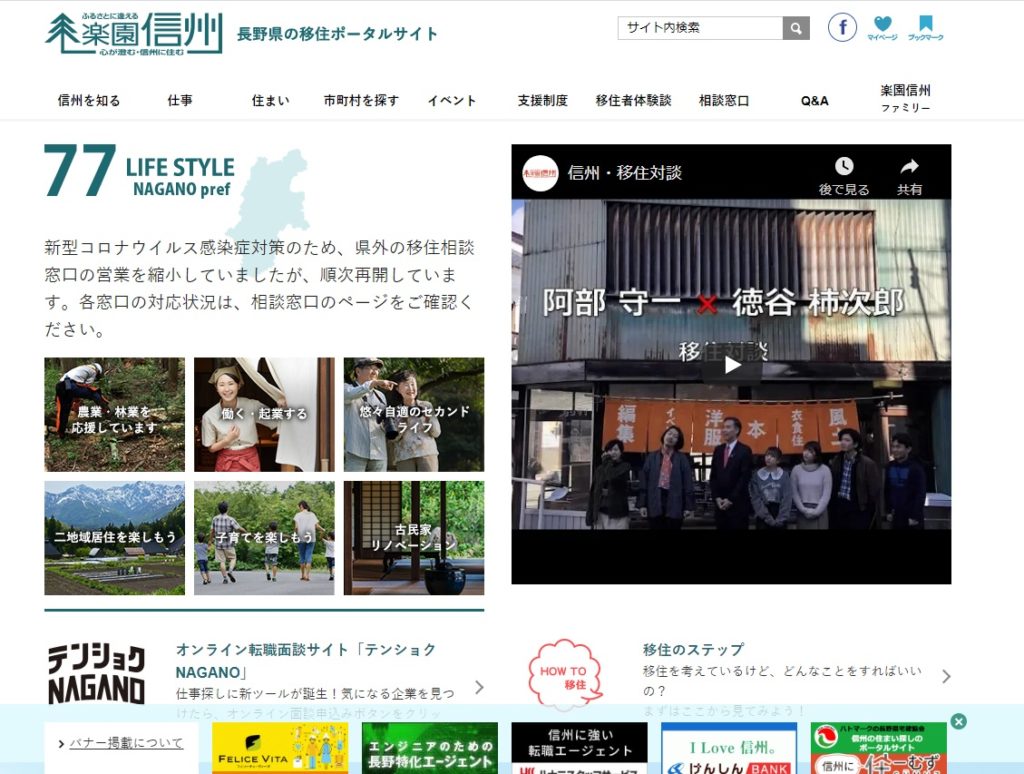

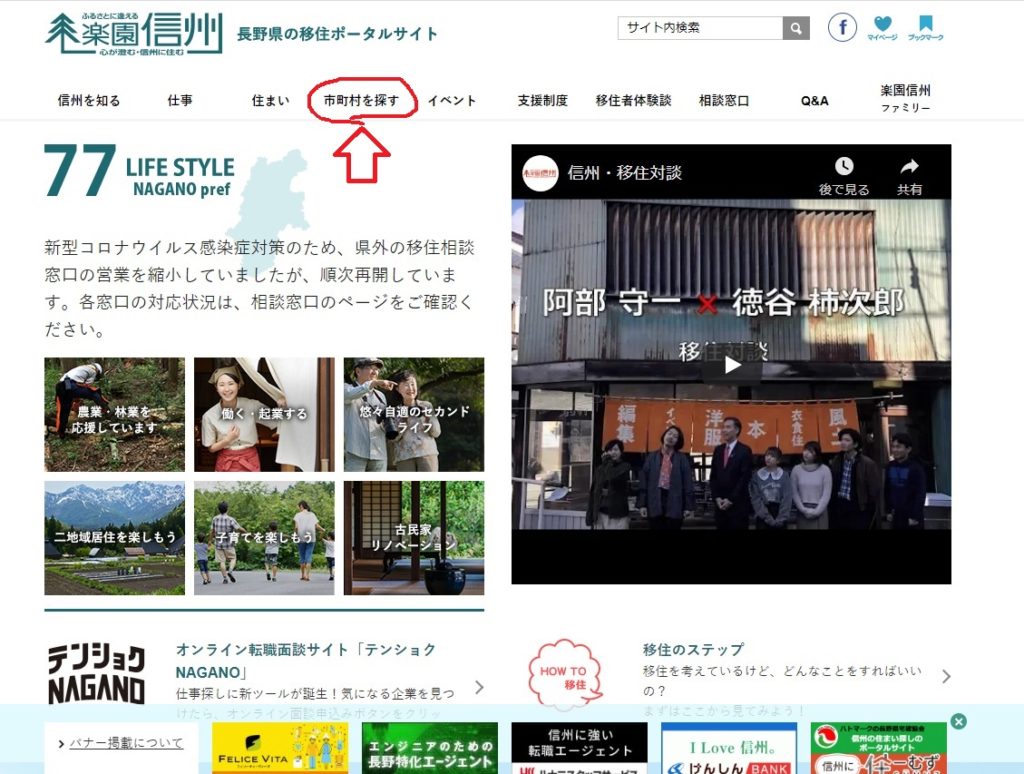

では、実際に一番上の長野県の移住ポータルサイトにアクセスしてみます。

こちらのサイトでは、長野県での仕事や住まい、支援制度について。

移住者の体験談、自治体の相談窓口まであります。

さすが、人気のある移住地だけあって県や自治体もかなり力をいれています。

県内は範囲が広いのでここからある程度、地方を絞りましょう。

ここで私からのアドバイスは、どこのホームページも魅力や良い所ばかりを発信しています。(もちろん、当たり前のことですが)

なので、必要な個所だけ調べるのが重要です。

まずは、市町村を検索して範囲を絞ります。

私は、長野県というところを詳しく知らないですが

【必読】田舎の移住地えらびのコツ(徹底解説)の記事でも書いたとおり、雪がたくさん降るようなところは除外したい。

なので、今回は長野県の最南端の南信州を選んでみます。

検索結果一覧から

飯田市

松川町

高森町

阿南町

阿智村

平野村

下条村

天竜村

泰阜村

喬木村

豊丘村

大鹿村

他もありましたが、ホームページが紹介されていませんでした。

ここで飯田市から順に支援制度を調べてみます。

※支援制度を必要としない場合などは、各市町村のホームページで気に入った地域を選べば良いです。

住まいや暮らしに関する支援のある市町村は

- 阿智村

- 喬木村

- 豊丘村

他の市町村でも子育て支援や仕事面の支援など他の支援はあります。

今回は住まいの支援を限定として私は、喬木村を候補にしてみました。

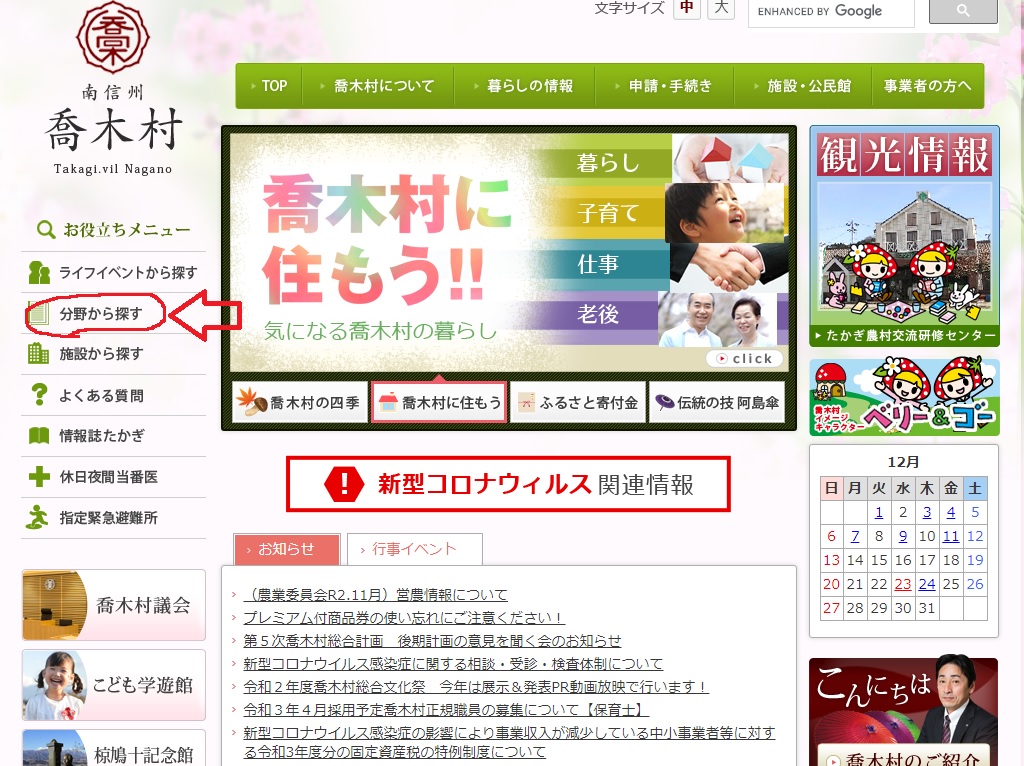

では、実際に喬木村の自治体ホームページを検索して

具体的な内容を調べてみましょう。

申請・手続きをクリックします。

各項目の中に最新の『喬木村補助制度等の概要について』の欄があるのでクリックしてみます。

18ページに及ぶ補助制度の一覧が出てきました。

この中から必要な補助制度をピックアップします。

住宅新築補助

定住目的に住宅を新築(平成27年4月1日以降)し、新築軽減措置の適用を受け者

村内業者の請負額の割合が2割以上の場合500,000円、それ以外の場合250,000円

・村内業者による施工箇所があること

住宅用地取得補助金

住宅用地の取得に要する経費

補助率:取得価格の1/3以内【限度額】600,000円

・土地を取得後2年以内に建築着手し、着手した日から1年以内に申請する

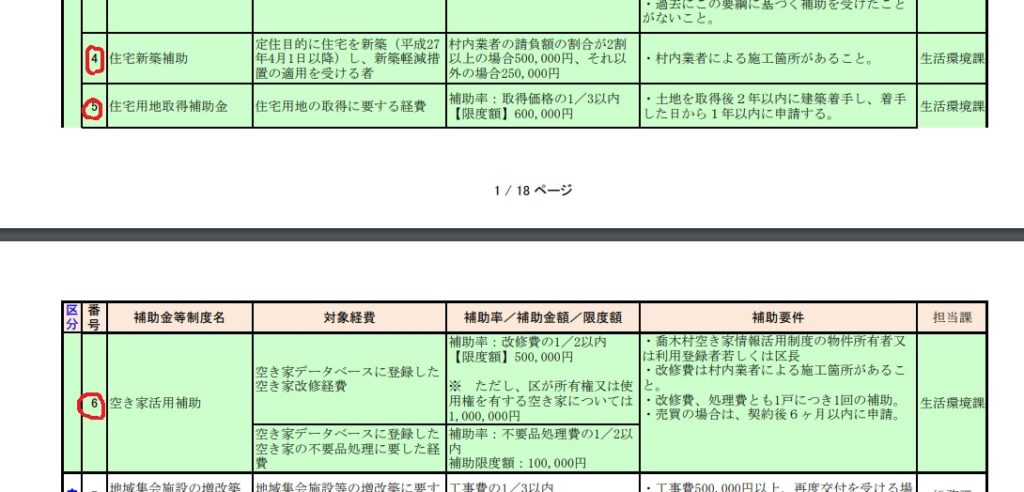

空き家活用補助

空き家データベースに登録した空き家改修経費

補助率:改修費の1/2以内【限度額】500,000円

※ただし、区が所有権又は使用権を有する空き家については1,000,000円

空き家データベースに登録した空き家の不要品処理に要した経費

補助率:不要品処理費の1/2以内 補助限度額:100,000円

- ・喬木村空き家情報活用制度の物件所有者又は利用登録者若しくは区長

- ・改修費は村内業者による施工箇所があること。

- ・改修費、処理費とも1戸につき1回の補助。

- ・売買の場合は、契約後6ヶ月以内に申請。

木造住宅耐震補強事業

(1)耐震診断士による耐震診 断事業に基づき実施した耐震診 断の結果、総合評点が1.0未満 の既存木造住宅について耐震補 強工事を行い、工事後の総合評 点が0.7以上かつ工事前の総合 評点を超える当該耐震補強工事 を、既存木造住宅の所有者が行 う当該事業に要する経費(工事 費、設計及び補強計画に要する 費用に限る。)

(2)既存木造住宅に対し、村が実施した診断士による診断の結果、総合評点が1.0未満で、耐震性を確保するために行う現地建替えに直接要する経費

木造住宅耐震補強事業 補助率:対象経費の1/2以内 【限度額】1,000,000円

他にも新規で農業したい方や高齢者向け子育て向け補助もありましたが、

ここでは住むことに利用できそうなものを上げました。

家を建てるための補助金制度はこれで調べられましたが

要綱をには新築をする場合、補助対象となる地元業者に依頼が必要なので

自治体に相談して紹介してもらうのが一番だと思います。(委託業者があるはずです)

※補助など使わずに地元委託業者よりも大手の業者に依頼する人もいます。

次は、空き家や賃貸があるかどうか探してみます。

自治体のホームページによって探しやすいところとそうでないところがあります。

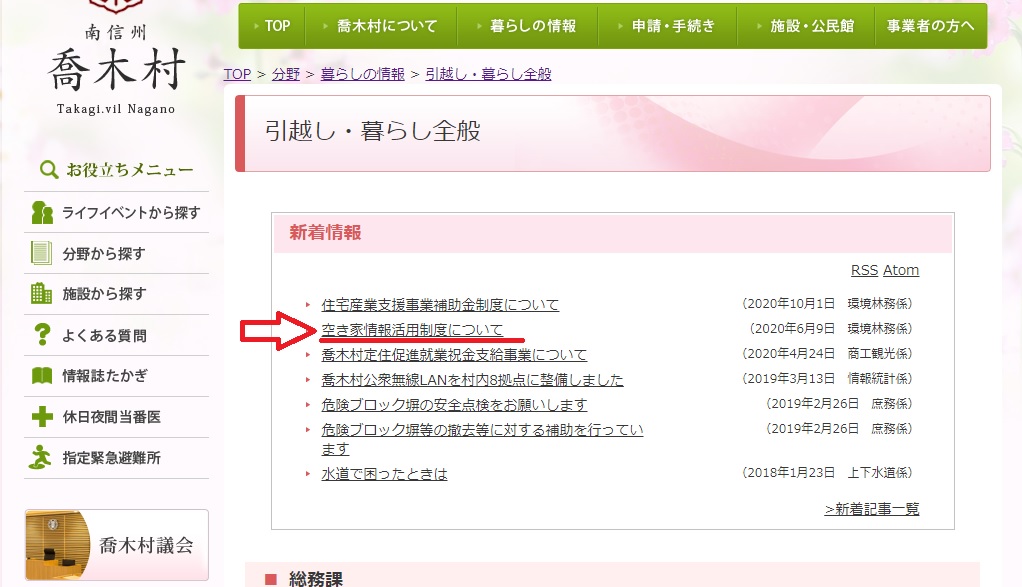

この自治体のホームページだと

『分野から探す』の項目から『暮らし全般』の欄をクリック

新着情報の中に『空き家情報活用制度』がありました。

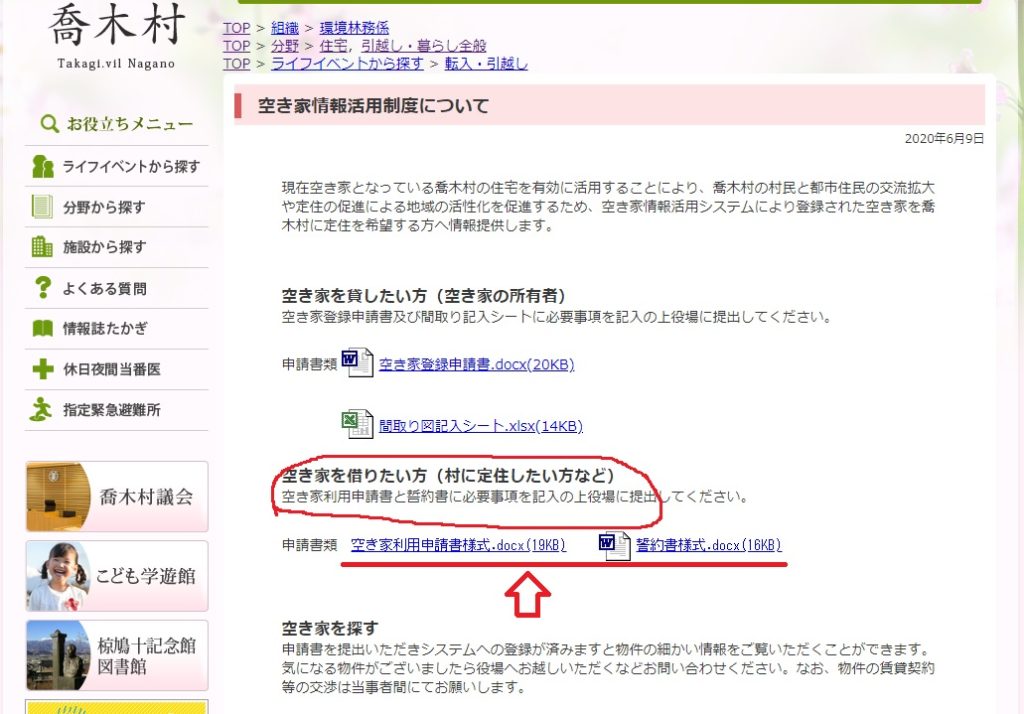

この中に空き家利用申請書様式のファイルがあったので

自治体に連絡を取ってこれをダウンロードして住所、氏名、必要事項を記入。

【自治体からの記載】申請書を提出いただきシステムへの登録が済みますと物件の細かい情報をご覧いただくことができます。気になる物件がございましたら役場へお越しいただくなどお問い合わせください。なお、物件の賃貸契約等の交渉は当事者間にてお願いします。

自治体からはこのように記載しているので

ここまで進めて、良い物件が見つかれば住まい探しは終了です。

あくまでも自治体が管理する物件なので、豊富に良い物件があるとは限りません。

もし、良い物件が見つからない場合でも住まい探しなどの業者から紹介される物件で見つかる場合もあります。

ハウスメーカー・工務店を比較移住希望地の生の声を聞く

では、次にその土地の生の声を拾い集めましょう。

先にも述べましたが、自治体ホームページなどで載っている体験談など

ほとんどが良いことしか書いていません。(自治体の担当者がそういう人にお願いしているため)

なので、本当の地元情報を知っておく必要があります。

いくつか方法があるので紹介します。

ここでも喬木村を例にあげて説明。

ネット検索

Google検索で『長野県喬木村␣(スペースキー)ブログ』を入力。

この検索では、少し面倒ですがブログなどで地元の情報発信をしている人を何人か探せます。

検索結果のタイトル説明文にて、気になるものをチェックする。

ツイッター検索

ツイッターのアカウントがある方は、虫眼鏡マークのキーワード検索。

#喬木村と検索すれば、地元にまつわる情報がたくさんツイートされています。

ツイッターを利用していない方は

ヤフーのトップ画面からリアルタイムをクリック

リアルタイム検索で『#喬木村』を入力すれば

おなじように投稿が観れます。

フェイスブック検索

フェイスブックを使っているなら

自分のフェイスブックにログイン

虫眼鏡のマークから『長野県␣(スペースキー)喬木村』で検索。

同じように地域の行事や日常のことなどが投稿されています。

このようにして自治体のホームページでは分からない実際の情報が得られます。

自宅に居ながら移住地を見てみる

本格的に移住先が決まってきたら現地に直接足を運ぶのは必須です。

ですが、まだ候補地が何か所もあって全てに出向くには出費がかかる。

だとか、今のご時世で感染予防にしばらく外出は控えたい。という人も多いでしょう。

そこで紹介するのが、『Googleマップ』を使って現地視察ができる方法です。

GoogleマップとはGoogleがインターネットを通して提供している地図、地域 検索サービスのことでパソコンやスマートフォンから無料で利用できます。

グーグルマップの詳しい使い方はネット検索で『グーグルマップ使い方』と検索してください。

ですが、本記事でも分かりやすく説明しています。

では、実際にどのように使っていくのかパソコンを使って説明します。

まずは、『グーグルマップ』と検索して

グーグルマップを選択してマップ画面を出します。

最初の画面は自分の現在地付近の地図が表示されています。

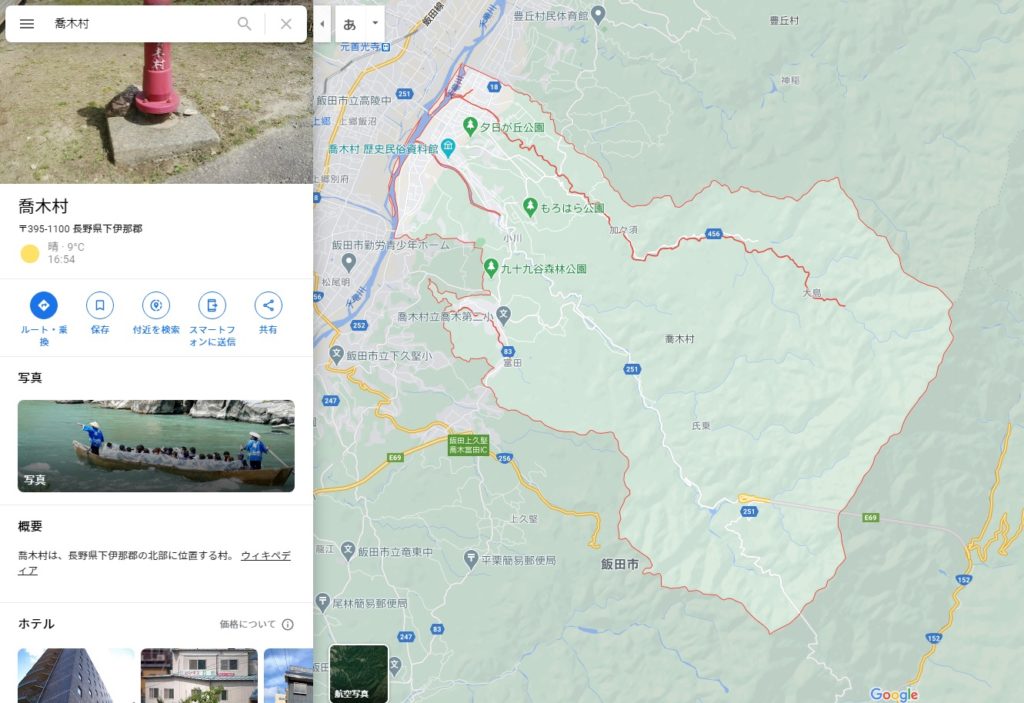

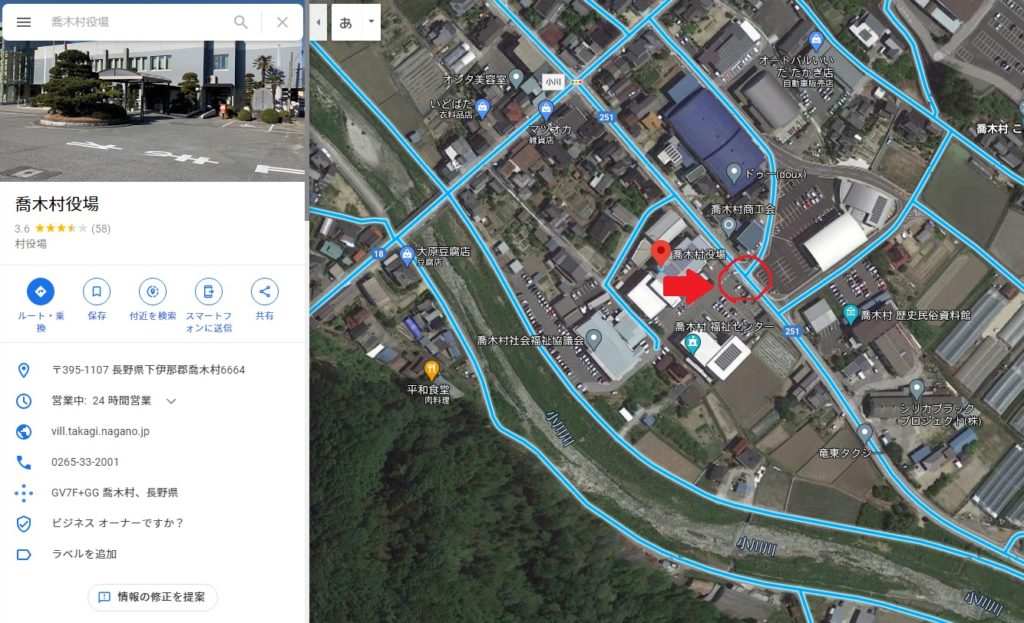

では私が移住候補地に選んだ喬木村で検索してみましょう。

虫眼鏡のマークの検索で『長野県喬木村』

赤線で囲われた範囲が喬木村です。

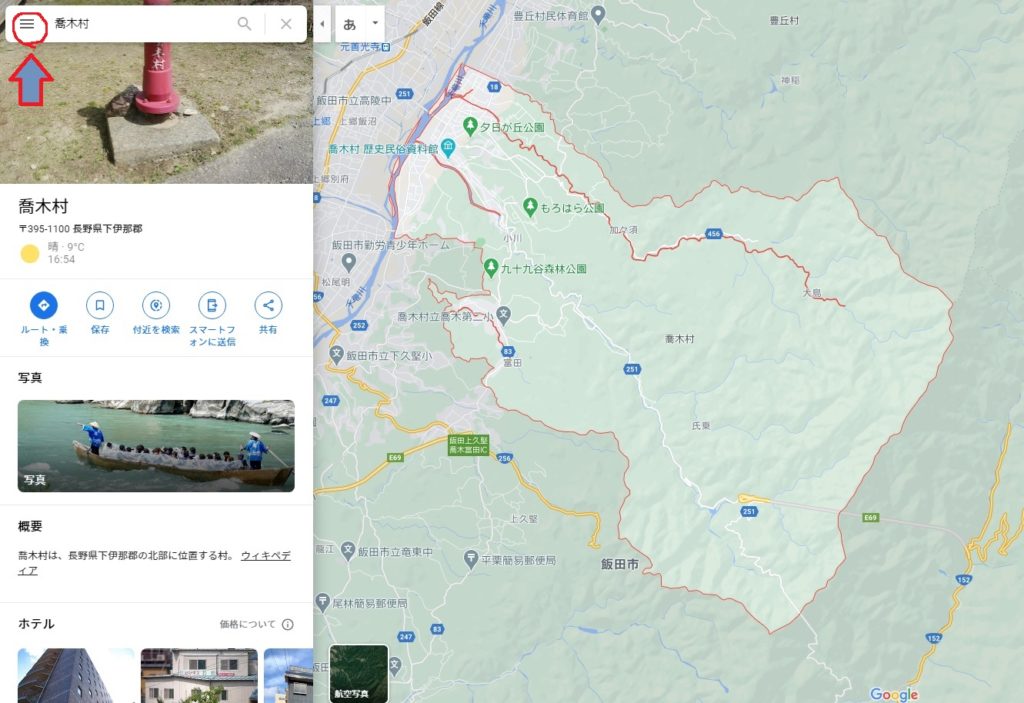

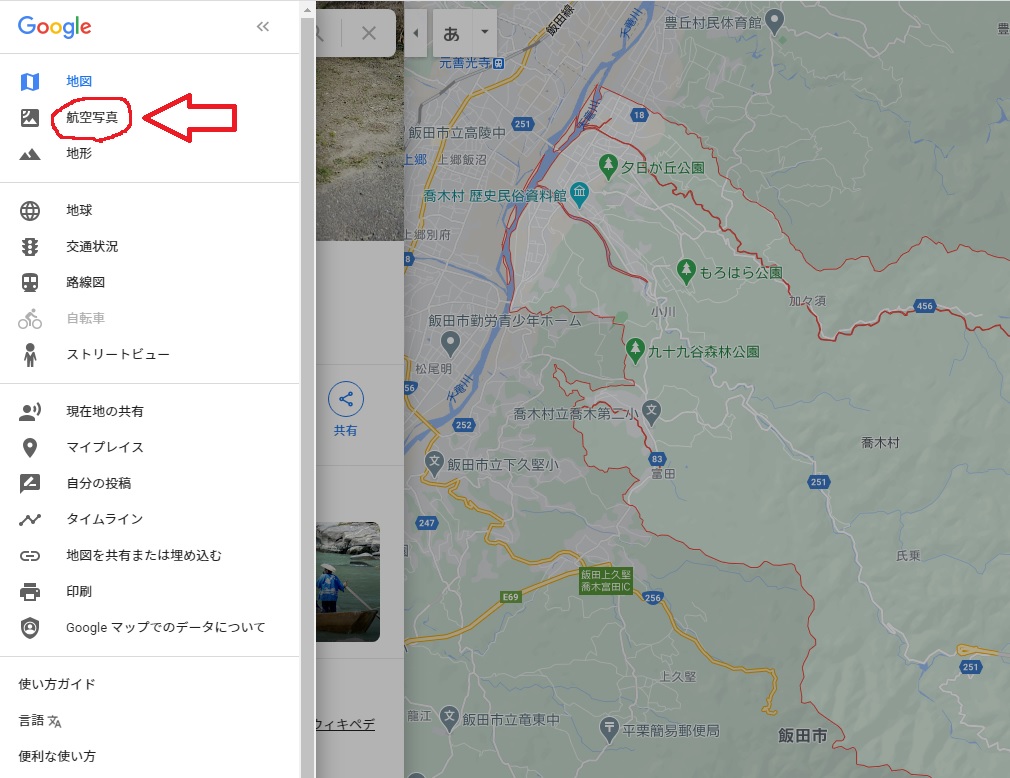

地図だと分かりにくいのでΞ←この三本線マークのメニューバーから航空写真を選んでみます。

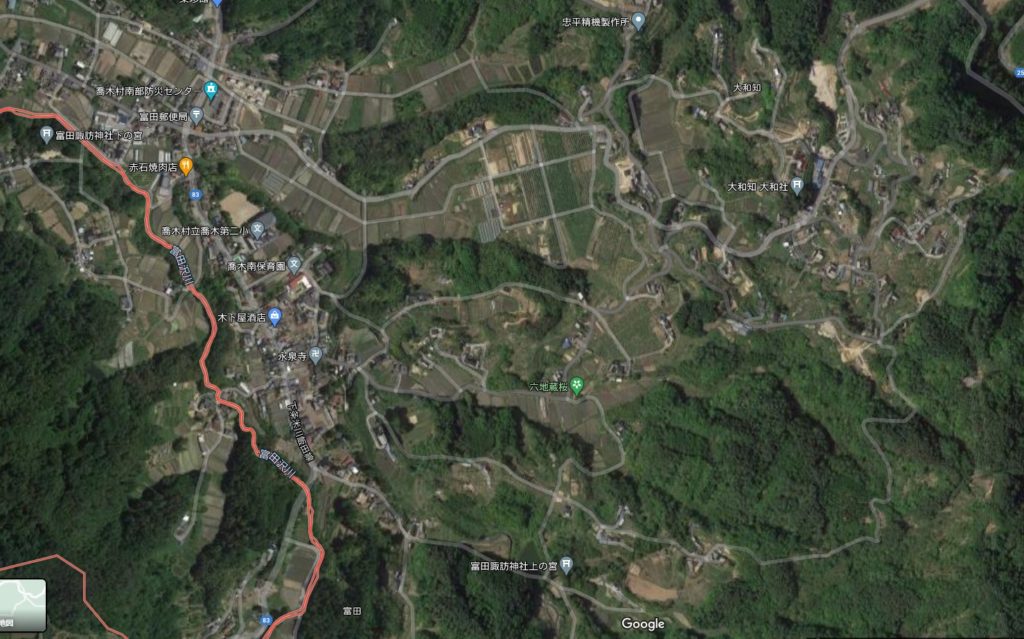

パソコンの場合はマウスのスクロールボタン、スマートフォンなら二本指で広げると拡大します。

航空写真なら実際の風景や街並みがよく分かります。

次に、グーグルマップならではの使い方として

『ストリートビュー機能』があります。

これは、3D表示により地図上の風景を進みながら

進路を移動して目的地まで見ることができます。

この機能を使うと実際にそこにいるような感覚を味わえます。

では実際に使ってみましょう。

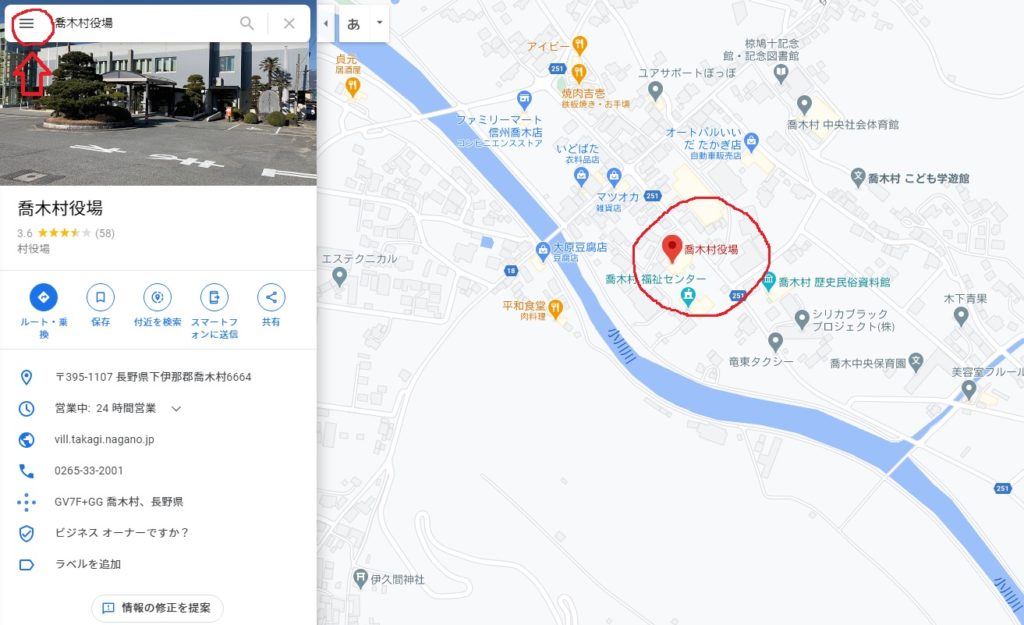

今回の出発地点は喬木村の役場から始めます。

虫眼鏡のマークの検索から『喬木村の役場』と入力して

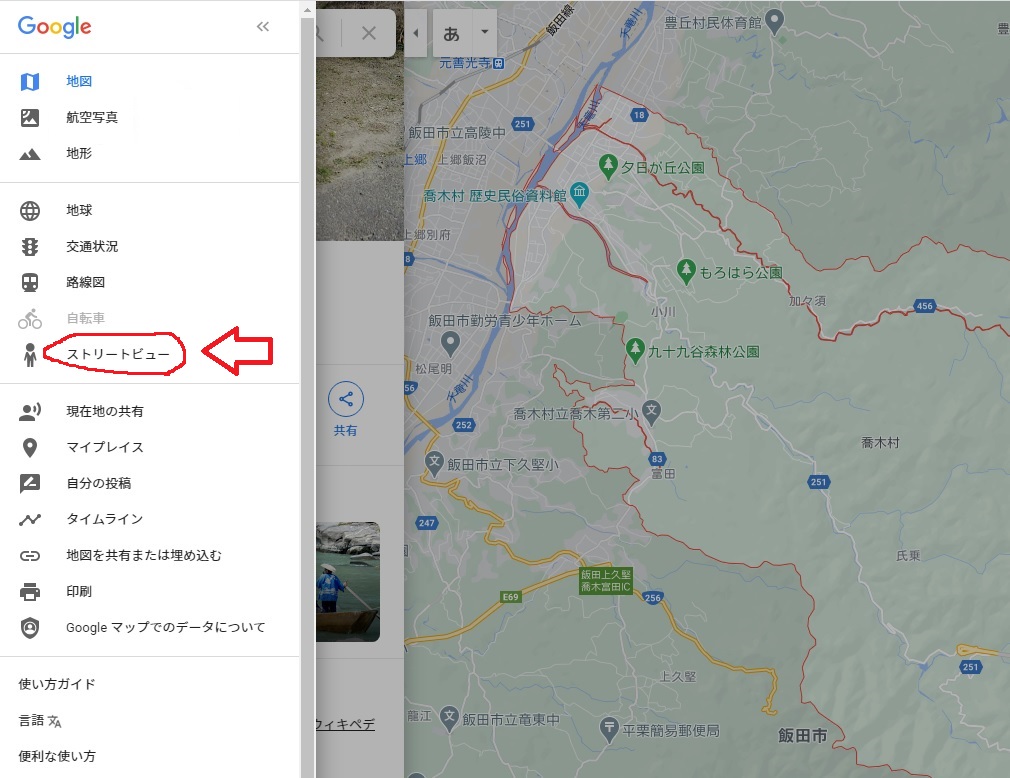

同じくΞ←このマークのメニューバーからストリートビューを選択。

青いラインで表示されているのがストリートビューが可能なところです。

赤く囲った印の交差点をクリックします。

役場前の交差点がストリートビューが表示されました。

赤く囲った進む先の進路をクリックして進んでいきます。

私の感想ですが、村ということなのでもっと田舎町を想像していましたが良い所ですね。

この機能を使って自分の検討する移住地を見て回るだけでも

かなり土地勘が養われるはずです。

ストリートビューの良い所は、行ったこともない知らない土地でも

観光旅行しているような気分にさせてくれる所です。

私はよくこれを使って海外などの観光地にも利用しています。

バーチャルなので、交通事故もないし安全に知らない土地を見て回れます。

この方法を使って自宅に居ながら、自分の探す移住地を見て回ると良いでしょう。

移住先のへの問い合わせ

最後に移住先が決まったら、自治体ホームページへ問い合わせをするのですが、

必ず最初はホームページのお問合せフォームへ必要事項を記入して送信しましょう。

電話での問い合わせの方が早いからと

ついつい役場に電話しがちですが、

電話だと言った、言わないなどの記録が残りません。

担当の職員も不在だったり、移動だったりで意外とスムーズにいきません。

担当者が代わっても、また一から説明せずにメールでのやり取りを転送すれば済むことなので

お問合せフォームからその後のメールでのやり取りがおすすめです。

まとめ

本記事では、私が実際に移住地候補を決めて、

その地域を調べてみましたが、どうでしたでしょうか?

今は、どこの自治体も移住には力をいれているので

どのホームページを観ても心奪われるような魅力的なアピールが盛り沢山です。

実際に移住を希望する人は悩むばかりですが、

自分の目的、本分に沿って調べていけば、意外と決まります。

地方への移住は、悩みだすと解決するのは難しいでしょう。

なぜなら、どこもそんなに変わらないからです。

理想ばかり追い求めていても、理想の地はみつかりません。

基本、田舎に理想の地などありません。

どこでも必ず何かしらの問題はあります。

なので、最初から苦労する気持ちを持って暮らし

後々に自分で解決していくぐらいの心構えが移住には必要なのです。

私自身も田舎に暮らして20年以上経ちましたが、「住めば都」という言葉は本当です。

田舎で暮らしていれば、どこもあまり変わらないということに気づきます。

安心の不動産売却はミライアス